Книга Олега Будницкого, доктора исторических наук, профессора НИУ «Высшая школа экономики», посвящена феномену терроризма в Российской империи во второй половине XIX — начале XX веков. Она призвана устранить терминологический туман и дать полную картину этого явления во временной перспективе, проследить мотивацию различных террористических группировок, психологию отдельных их представителей. Широкий взгляд позволит увидеть причинно-следственные связи: чем был вызван переход к терроризму, почему власть реагировала тем или иным образом, как реакция власти меняла траектории развития террористической деятельности. Ненавязчивая и емкая форма подачи позволит осмыслить феномен терроризма в контексте глобальной истории, а также познакомиться с трансформацией режима Российской империи и углублением ее внутреннего кризиса.

Неувядаемой славой покрыли себя гвардейцы-танкисты под Москвой, на Курской дуге, на землях Украины и Польши, при форсировании Днестра, Вислы, Одера, на берегах Балтики, при штурме Берлина. О бойцах, командирах и политработниках 1-й гвардейской танковой бригады, а затем 1-й гвардейской танковой армии, о том, как мужала и крепла в боях наша танковая гвардия, рассказывается в этой книге. «… Перед глазами невольно встали длинные и трудные дороги войны: хлюпающие грязью окопы под Мценском — тяжелая, мокрая, непросыхающая шинель, непрерывно наползающие танки, сухой треск зениток и зеленые прочерки трассирующих пуль; ослепительные снега на полях у Волоколамского шоссе — белые маскировочные халаты разведчиков и клич, повторяемый всеми: «Ни шагу назад! Позади Москва!»; тяжелые бои под Ливнами и Воронежем; болота и гати Калининской области — увязающие в грязи танки, орудия, мокрые от пота лица бойцов, вытаскивающих орудия и машины из топи; пылающие танки под Яковлево и стремительные на сотни километров рывки вперед, когда гул моторов сотрясает землю, и переправы через Днестр, Буг, Сан, Вислу; жестокие бои на Сандомирском плацдарме и марш-бросок к Балтийскому морю. Многое вспомнилось тогда: и штурм Зеловских высот, и фаустники на улицах Берлина, и непрерывный грохот орудий и рушащихся зданий, и дым пожаров, который превращал день в сумерки, и пьянящая радость победы»….

Воспоминания Маршала Советского Союза Андрея Антоновича Гречко о незабываемых годах Великой Отечественной войны охватывают период от начала оборонительных боёв на Днепре до полного освобождения Кавказа. В этом труде автор воссоздает те события, участником или свидетелем, которых он был, тепло рассказывает о боевых делах фронтовиков, об их мужестве и стойкости — о тех, с кем пришлось ему пройти нелегкий путь суровых испытаний. «В настоящем труде мне хотелось рассказать о тех боях и сражениях, в которых пришлось непосредственно участвовать или быть их свидетелем. Это вызвано желанием отдать долг памяти павшим и живым участникам незабываемых битв, с кем пришлось пройти нелегкий путь суровых испытаний — горечь поражений и радость побед». А. А. Гречко

«Я много раз видел, как солдаты подымались в атаку. Это нелегко — подняться в рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух. Но они подымались! А ведь многие из них едва узнали вкус жизни: 19-20 лет — лучший возраст для человека — все впереди! А для них очень часто впереди был только немецкий блиндаж, извергавший пулеметный огонь». К. Г. Жуков Первая книга, как и положено мемуарам, автобиографична. Автор рассказывает о своем тяжелом детстве крестьянского мальчика, отданного в одиннадцать лет «в люди», о службе в царской армии и участии в Первой мировой войне. О том, как с оружием в руках в числе миллионов таких же рабочих и крестьянских парней он защищал Советскую власть в рядах только что созданной Красной Армии. Вторая книга посвящена Великой Отечественной войне, ее опыту, ее трудностям и блистательным победам Советских Вооруженных Сил, выполнивших великую миссию освобождения человечества от фашистского ига. Автор рассказывает о битве за Москву, Ленинград, о Сталинградской битве, которая явилась началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Автор освещает деятельность Ставки Верховного Главнокомандования, руководство ею военными действиями. Он не обходит молчанием и просчеты в ее деятельности, причины наших неудач на фронтах. В третьей книге автор рассказывает, как росло советское полководческое искусство, как решительно и целеустремленно планировались военные…

Генерал-полковник М.Х. Калашник в годы Великой Отечественной войны возглавлял политотдел 47-й армии, прошедшей с боями от Северного Кавказа до Берлина. В воспоминаниях он пишет о людях, которые совершали великие подвиги и своим примером и бесстрашием воодушевляли других. Автор показывает суровый военный быт, пыл сражений и бесконечное мужество солдат, офицеров и командиров. «С каждым годом все дальше в глубь истории уходят события Великой Отечественной войны. Но для тех, кто воевал, кто полной чашей испил и горечь отступления, и радость наших великих побед, эти события никогда не изгладятся из памяти, навсегда останутся живыми и близкими». М. Х. Калашник

Записки командующего фронтом посвящены крупным операциям Советской Армии,проводившимся в 1943-1945 гг.В настоящее издание книги дополнительно включены малоизвестные материалы из архива автора,повествующие о его участии в гражданской войне,службе в мирное время. В суровые 1941- 1942 гг. И.С.Конев командовал войсками 19-й армии,Западного,Калининского и Северо-Западного фронтов. Представляет интерес рассказ о заседании летом 1946 г. Высшего военного совета,посвященного разбору дела Г.К.Жукова. «Вспоминая эти события, я испытываю великое чувство гордости за наших советских воинов, за весь советский народ, проявивший невиданные в истории патриотизм, мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». И. С. Конев

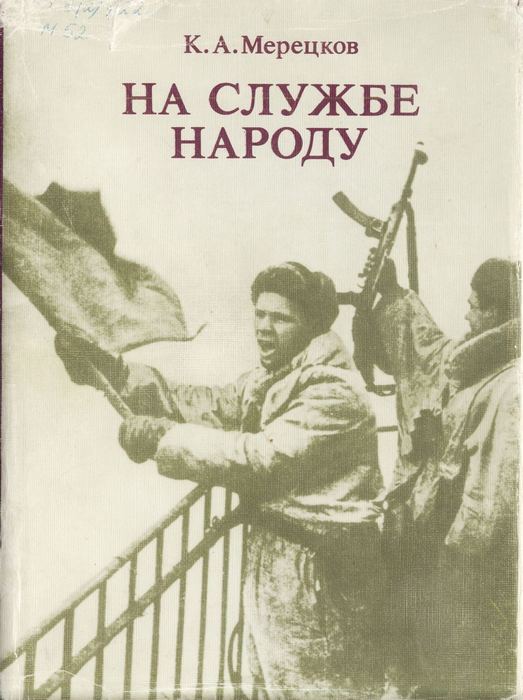

Воспоминания Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза К.А. Мерецкова охватывают почти полвека. Автор рассказывает об участии в революционных февральских и октябрьских событиях 1917 года, в гражданской войне, о работе на различных постах в Красной Армии. Много страниц Кирилл Афанасьевич посвятил К.Е. Ворошилову, И.П. Уборевичу, В.К. Блюхеру и другим видным военным деятелям, с которыми ему довелось вместе работать продолжительное время. В специальных главах повествуется о борьбе против фашизма в Испании в 1936-1937 годах. Большая часть книги посвящена боям и сражениям в годы Великой Отечественной войны.

Свои воспоминания Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский начинает с предвоенных лет и завершает главами о разгроме фашистской Германии. В книге рассказывается о том, как планировались и осуществлялись операции огромного масштаба, как складывались взаимоотношения между Ставкой и фронтом. «Победа! Это величайшее счастье для солдата — сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и благородный, выше которого нет ничего на земле!» К. К. Рокоссовский

Первая часть книги — ранее изданные воспоминания «На земле Украины», посвященные событиям первых четырех месяцев Великой Отечественной войны на Южном, а затем на Юго-Западном фронте, где автор был начальником штаба 196-й стрелковой дивизии. Во второй части — «А до Берлина было так далеко…» — автор рассказывает о славных боевых делах, высоком воинском мастерстве, мужестве и отваге воинов 182-й стрелковой Дновской дивизии в боях на Северо-Западном фронте с августа 1942 года по апрель 1944 года. Герой Советского Союза генерал-полковник В. А. Шатилов — автор широко известных мемуаров «Знамя над рейхстагом».

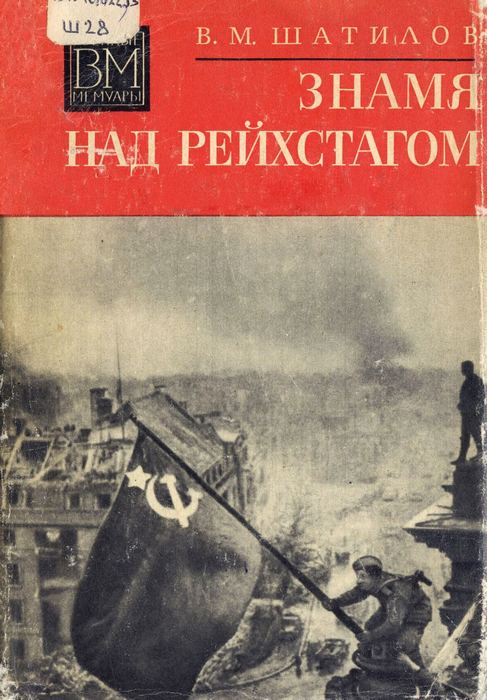

В этой книге рассказывается о событиях последнего года Великой Отечественной войны. Автор Герой Советского Союза генерал-полковник В М Шатилов командовал тогда 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизией, участвовавшей в разгроме немецко-фашистских войск на подступах к Прибалтике и в Прибалтике, в освобождении братской Польши, в битве на территории фашистской Германии. Особенно детально он воспроизводит картины боев в Берлине, штурм последнего оплота гитлеровцев в городе — рейхстага и водружение над ним Знамени Победы. «За ночь дымная пелена, окутавшая город, немного осела. Появившееся над крышами солнце пригревало совсем по-летнему. В его лучах четко вырисовывались каркас купола над рейхстагом и венчавшее его красное Знамя. Эта картина была необычайно величественной. Еще бы! Ведь воспринималась она не отвлеченно, а в связи со всей окружающей обстановкой. Внизу продолжался бой, противник еще отказывался сложить оружие, а Знамя уже утвердило его поражение, возвестило всему миру нашу великую победу». В. М. Шатилов

Сергей Михайлович Соловьев (1820-1879) — крупнейший русский историк, профессор, ректор Московского университета. Влияние его научных идей на отечественную историческую и общественную мысль было долгим и плодотворным. Подвигом ученого, его вкладом в русское национальное самосознание стал почти тридцатилетний труд над созданием 29-томной «Истории России древнейших времен».Научная и общественная деятельность Соловьева, его отношения со многими выдающимися государственными, политическими деятелями, учеными, писателями, позволили автору, доктору исторических наук Н.И. Цимбаеву, создать биографию великого труженика России на фоне важнейших общественно-политических событий середины XIX века.

Книга П. Березова написана в беллетристической форме, на основе вдумчивого изучения литературы и источников. Автор книги чужд чрезмерному восхвалению своего героя. П. Березов показывает Пожарского в обстановке того времени. Главным героем освобождения Москвы и родины был русский народ, но Пожарский возглавил движение народа за независимость и тем заслужил себе вечную славу. «Слушая рассказы о своих предках, Дмитрий Пожарский увлекался не столько их знатным и древним родословием, сколько их подвигами. Он гордился тем, что его предки принимали боевое участие в героической борьбе русского народа за создание могучего Русского государства. В пылком воображении подростка ярко оживали отважные походы русских князей Игоря и Святослава в Византию, победные бои Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, успешно оборонявших русскую землю от набегов печенежских и половецких полчищ…»

Книга посвящена организаторам национально — освободительной борьбы против интервентов, руководителям 2-го Земского ополчения 1611 — 1612 гг., народным героям — нижегородскому посадскому Кузьме Минину и полководцу князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. В сборник включены также многочисленные документы, исследования. «Россия изнемогала. Однако оставалась незыблемой Вера и не была сломлена душа народа. Религиозные и национальные силы, как отметил В. О. Ключевский, пошли на выручку гибнувшей земли. Сыскались и подвижники, для которых вызволение Отечества стало священным долгом и жертвенным деянием. Они явились, когда надо было взвалить на себя самую тяжелую ношу, и отошли в сторону, сделав все, назначенное им Провидением и Судьбой. Они из той породы людей, которых на Руси принято называть солью земли, праведными мужами, крепкими натурами, радетелями, коренниками, кому можно всегда довериться и на кого можно всегда положиться. Верно сказано, не в силе Бог, а в правде. Эти люди носили правду в себе, а стало быть — Бога, поэтому за ними пошли тысячи. Не жалеть себя, а жалеть других, умножать благо и пресекать зло, почитать предков и любить свою землю — такие заповеди были у них в душе, и они не могли скривить. Их имена наразрывно скрепила история России — Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского».

Жизнь Павла Нахимова была всецело отдана флоту и кораблям. Верой и правдой служил он своему Отечеству. В книгу вошли некоторые документы, а также три биографических очерка о великом русском флотоводце: С. Найда «Адмирал Нахимов», Ю. Давыдов «Нахимов», Е. Тарле «Павел Степанович Нахимов». «Преданность и любовь к нему матросов не знали границ. Всякий, кто был на севастопольских бастионах, помнит необыкновенный энтузиазм людей при ежедневных появлениях адмирала на батареях: истомленные до-нельзя матросы, а с ними и солдаты воскресали при виде своего любимца и с новой силой готовы были творить и творили чудеса. Это лучшая черта к характеристике Нахимова и лучшая оценка его нравственных достоинств». (Из статьи защитника Севастополя капитан-лейтенанта Д. М. Афанасьева)

НАХИМОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 1815 г., мая 3. Поступил в Морской корпус гардемарином. 1817 г. На бриге «Феникс» плавал по русским портам и к берегам Дании и Швеции. 1818 г., февраля 9. Произведен в мичманы. 1818-1820 гг. Находился при Петербургском порту. 1820 г. На тендере «Янус» плавал у Красной Горки. 1821 и 1822 гг. Находился при Архангельском порту, откуда берегом возвратился в Кронштадт. 1822-1825 гг. На фрегате «Крейсер» под командою капитана 2 ранга Лазарева совершил кругосветное плавание к берегам российско-американских колоний. 1823 г., марта 22. Произведен в лейтенанты. 1825 г. За вояж награжден орденом св. Владимира 4-й степени. 826 г. На корабле «Азов» перешел из Архангельска в Кронштадт. 1827 г. На этом же корабле перешел из Кронштадта в Портсмут, а оттуда в Средиземное море; участвовал в Наваринском сражении, за что был награжден орденом св. Георгия 4-го класса и греческим Спасителя. Декабря 14, Произведен в капитан-лейтенанты. 1828—1830 гг. Командуя взятым у турок корветом «Наварин», плавал в Средиземном море и потом возвратился в Кронштадт. Награжден орденом св. Анны 2-й степени. 1831 г. Командуя тем же корветом, крейсировал в Балтийском море. . 1832 г. Находился на Охтинской верфи при постройке фрегата «Паллада». 1833 г. Командуя фрегатом «Паллада», крейсировал в Балтийском море. 1834 г. Переведен…

В Севастополе на главной площади, перед Графской пристанью стоит памятник адмиралу Нахимову. На постаменте развернут бронзовый лист со словами из знаменитого нахимовского приказа: «В случае встречи с неприятелем, превышающем нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело». В этих словах — весь Нахимов.

«Он видел и знал Родину. ОТ моря Белого до моря Черного. От тех широт, где в океане занимаются зори, до тех, где вечер сгущает балтийскую прозелень. Родина была для него и в кораблях, что сошли с русских верфей, и в ветрах, натуго полнивших паруса, в дороге на Вязьму, в степном шляхе на Тавриду. А главное, была она в людях — недавних сеятелях и дровосеках, бурлаках и каменщиках, — в людях, которые, как и он, вступали врукопашную со смертью, побеждали смерть, принимали смерть… Память народа — лоток золотоискателя. Грязь,гниль, дрянь уходят в небытие. Золото остается национальным богатством. Его нельзя множить, утрачивая уже добытое. И потому воители, подобные Нахимову, переживают свои прах».

Настоящая книга — художественно-биографическое повествование о жизни и служении Отечеству адмирала флота П. С. Нахимова. Действие романа охватывает годы учения П. Нахимова в кадетском корпусе Санкт-Петербурга, первые шаги в морской службе вплоть до обороны Севастополя и трагической гибели в 1855 году. Нахимов показан настоящим сыном Отечества и народа, человеком исключительной чистоты, мужества и отваги.

Снова и снова Нахимов повторял офицерам свою излюбленную мысль: «Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы только пружины, которые на него действуют. Матрос управляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля; матрос бросится на абордаж, если понадобится. Все сделает матрос, если мы начальники не будем эгоистичны, ежели не будем смотреть на службу как на средство для удовлетворения своего честолюбия, а на подчиненных — как на ступени для собственного повышения. Матросы — основная военная сила. Вот кого нам нужно возвышать, учить, возбуждать в них смелость, геройство, ежели мы не себялюбивы, а действительные слуги Отечества».

Павел Степанович Нахимов родился в июне 1802 г. в селе Городок Смоленской губернии в семье небогатых дворян. Отец его был офицером и вышел в отставку со скромным чином секунд-майора. Еще не кончились детские годы нахимова, как он в 1815 г. был зачислен в морской кадетский корпус . Учился он блестяще и пятнадцати лет роду, в феврале 1818 г. получил чин мичмана. По выпуске из корпуса, он начал службу в Балтийском флоте. Уже тогда обнаружилась любопытная черта нахимовской натуры: морская служба была него не просто важнейшим делом жизни, а единственным делом, иначе говоря: никакой другой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел. «Усердие или, лучше сказать, рвение к исполнению своей службы во всем, что касалось морского ремесла, доходила в нем до фанатизма», — пишет о Нахимове один из современников.