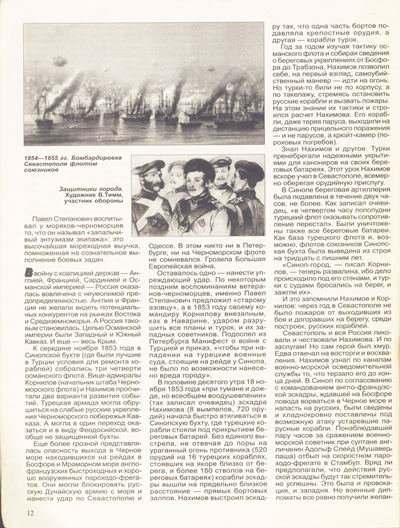

Слабый ветер постепенно разгонял клубы дыма, но небо не просветлело. Его заволокло серыми тучами, пошел мелкий дождь. Корабли, приняв сигнал флагмана, один за другим прекращали пальбу. Все они способны были продолжать бой, но победа досталась нелегко. Больше других пострадал флагманский корабль. В корпусе зияло 60 пробоин, вся кормовая часть с балконом адмиральского салона была разворочена, галереи по обеим бортам разрушены. Перебитые мачты и реи свисали на талях. Кое-где их пришлось обрубить и сбросить за борт. На шканцы по распоряжению Барановского поднялся мичман Иван Манто. Оглядев его, Нахимов подошел, взял за оторванный обшлаг сюртука. -Я слышал,что вы изъясняетесь по-гречески и турецки. — Точно так, ваше превосходительство. -Так вот-с. Приведите себя в порядок, переоденьтесь, возьмите шлюпку и отправляйтесь на берег.Разыщите там местное градоначальство и толково поясните следующее. Русская эскадра имела единственную цель — истребление турецких судов и не намерена вредить городу и людям… Едва шлюпка отвалили, в бухту вошел отряд пароходов вице-адмирала Корнилова. Тепло обнялись адмиралы, Корнилов сердечно поздравил товарища. -Виктория славная, Павел Степаныч, выше Чесмы и Наварина, — взволновано воскликнул он, — сокрушен цвет турецких фрегатов и корветов! «Да послужат деяния адмирала Нахимова добрым примером настоящему и будущему поколению моряков». С.О. Макаров

5 июля (23 июня) исполнилось 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова, командовавшего эскадрой Черноморского флота в знаменитом Синопском сражении, одного из руководителей Севастопольской обороны 1854-1855 гг. В своей статье кандидат исторических наук Д. Е. Комаров — земляк знаменитого флотоводца сделал попытку дать обзор историографии о П.С. Нахимове.

«Чист душой и море любит» — так охарактеризовал Нахимова его командир М.П.Лазарев. Вместе они не только плавали по Средиземному морю, нo и ходили вокруг света. Тогда, помимо высоких профессиональных качеств, молодой лейтенант проявил и чисто человеческие: пытаясь спасти упавшего за борт матроса, едва не погиб сам. Позднее, уже дослужившись до высоких чинов, Павел Степанович получил еще одно звание — нижние чины любовно называли его «отец матросов». «Был он необыкновенный добряк по натуре», — писал академик Тарле в очерке о Нахимове и приводил характерное описание со слов очевидца: «Утром Нахимов приходит на пристань. Там, сняв шапки, уже ожидают адмирала старики, отставные матросы, женщины и дети — все обитатели Южной бухты из севастопольской слободки. Увидев своего любимца, эта ватага мигом, безбоязненно, но с глубочайшим почтением, окружает его, и, перебивая друг друга, все разом обращаются к нему с просьбами…»

За свою жизнь П. С. Нахимов, из 40 лет службы на флоте, «сделал почти 34 морские кампании (точнее, 203 месяца в море) и побывал почти во всех морях нашей планеты». «Морской сборник № 5, 1902 год.

Год за годом изучая тактику османского флота и собирая сведения о береговых укреплениях от Босфора до Трабзона, Нахимов позволил себе, на первый взгляд, самоубийственный маневр — идти на огонь. Но турки-то били не по корпусу, а по такелажу, стремясь остановить русские корабли и вызвать пожары. На этом знаний их тактики и строился расчет Нахимова. Его корабли, даже теряя паруса, выходили на дистанцию прицельного поражения — и не парусов, а крюйт-камер (пороховых погребов).

«Это был очень большой человек, очень сложный и очень трагический. Трагизм положения его заключался в следующем. Он с первых дней осады, с первой бомбардировки Севастополя понял, что город спасти нельзя. Из того, что он понимал, что Севастополь погибнет, он сделал для себя два вывода: во-первых, он не уйдет отсюда, он, П. С. Нахимов, погибнет вместе с Севастополем или до гибели города, или в момент его падения. Это было у него твердо решено. И, во-вторых, нельзя этого показывать. Ведь он был душой, царем и богом Севастополя». Можно сказать, что он был душой не только Севастополя, но и всего русского флота. Память о нем живет и поныне.

«Явился Петр… Он сквозь бурю и волны устремился к своей цели: достиг — и все переменилось! Сею целью было не только новое величие России, но и… присвоение обычаев европейских… Потомство воздало усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славные подвигам. Он имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, деятельность, неутомимость редкую: исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над врагом искусным и мужественным; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани, издал многие законы мудрые, привел в лучшее состояние торговлю, рудокопни, завел мануфактуры, училища, академию, наконец поставил Россию на знаменитую степень в политической системе Европы. …Но мы, россияне, имея перед глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного? Забудем ли князей московских: Иоанна I, Иоанна III, которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную, и,— что не менее важно, учредили твердое в ней правление единовластное? И, славя славное в сем монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования?.. Деды наши, уже в царствование Михаила и сына его присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а СВЯТАЯ РУСЬ — первое государство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно…

Петр Великий — одна из ярчайших личностей в Европе начала современной истории, всегда привлекала внимание историков. Профессор лондонского университета М. С. Андерсон в своей книге представляет хорошо знакомый образ несколько неожиданно: жестокость в общественных делах, недостаток привязанности в личных отношениях, грубость поведения — с одной стороны, и величие славных свершений, сделавших Россию серьезной самостоятельной политической и военной силой — с другой. Но решительно отбросив раздутый исторический миф, автор детально анализирует огромную жизнь Петра и дает ей неоднозначную оценку.

Эпоха Петра I в истории России, личность этого выдающегося государственного деятеля, полководца, дипломата пользуются неизменным вниманием в отечественной и зарубежной историографии. Их изучение имеет богатую традицию. Началось оно еще при жизни самого великого реформатора; в настоящий момент литература о Петре Великом и его времени может составить целую библиотеку. предлагаемая вниманию читателей работа принадлежит датскому историку Х. Баггеру, автору исследований о русской внешней политике в 1724-1732 гг. и реформах Петра I. В ней дается проблемно-историографический разбор научных трудов русских и иностранных авторов о России эпохи Петра Великого.

На основе архивных материалов М. М. Богословский в хронологическом порядке описывает день за днем жизнь ПетраI, окружающую бытовую обстановку, отдельных лиц. Сложные события автор разлагает на простейшие факты, критически проверяя их достоверность. Любой читатель, интересующийся историей своей родины, найдет в этой книге обильный материал для ознакомления с величайшими событиями.

Второй том «Материалов для биографии Петра I» акад. М. М. Богословского охватывает период с 9 марта 1697 г. по 25 августа 1698 г. В нем описывается первое заграничное путешествие Петра вместе с великим посольством в Курляндию, Бранденбург, Голландию, Англию, Саксонию, Вену и Польшу. «Целью настоящего труда было дать, насколько возможно, более подробное описание жизни и деятельности Петра Великого. Для этого я старался собрать все те известия, которые сохранились о нем в разного рода памятниках. Свой рассказ я располагал по возможности в простейшем хронологическом порядке». (М. М. Богословский)

Предлагаемая читателю книга выдающегося русского историка А. Г. Брикнера (1834 -1896) ярко, всесторонне характеризует личность Петра Великого, на высоком художественном уровне воссоздает колорит эпохи великих преобразований, в полной мере выявляет значение петровской реформы для развития российского государства и общества.

Книга посвящена жизни и деятельности Петра I — первого российского императора, реформатора и преобразователя России. Личность и деяния Петра рассматриваются в тесной связи с ходом общего развития государства.

Казимир Валишевский (1849-1936) — широко известный ученый: историк, экономист, социолог. Учился в Варшаве и Париже, в 1875-1884 гг. преподавал в Кракове, с 1885 г. постоянно жил и работал во Франции. В 1929 г. за большой вклад в современную историографию» был отмечен наградой французской Академии наук. Автор ряда книг по истории России, среди которых наиболее известными являются «Петр Великий» (1897), «Дочь Петра Велико го» (1900), «Иван Грозный» (1904), «Сын Екатерины Великой (1910), Екатерина Великая (1934). Несмотря на то, что многие оценки и выводы Валишевского сегодня могут показаться спорными. «Петр Великий, безусловно, заинтересует всех любителей отечественной истории, в первую очередь благодаря огромному количеству малоизвестного фактического материала, собранного и изложенного в книге.

Сергей Александрович Князьков (1873-1920) — видный отечественный историк, автор крупных трудов по истории Московской Руси и эпохи Петра I. В своей книге автор воссоздает широкую картину жизни России, осуществлявшей кардинальные реформы практически во всех областях общественного устройства — в сфере государственного и военного строительства, промышленности и торговли, культуры и просвещения, развития городов и положения сословий. Книга предоставляет читателю обилие фактического материала о жизни Петра Первого и существенно дополняет характеристику выдающегося исторического деятеля России. Издание содержит множество иллюстраций.

В книге проф. Н. Н. Молчанова освещается внешняя политика и дипломатия России в период петровских преобразований. В ней раскрывается яркая картина борьбы русского народа за укрепление независимости, могущества России, за превращение ее в великую европейскую державу.

Труд известного историка, заслуженного деятеля науки РСФСР Н. И. Павленко основан на источниках опубликованных и неопубликованных, на монографиях дореволюционных и советских специалистов, а также на многолетние разыскания самого автора. Книга повествует о преобразователе России Петре Великом — о его деяниях и личности, талантах и неутомимой энергии, успехах и неудачах на фоне событий того времени.

Биография Петра Великого, преобразователя России, принадлежащая перу крупнейшего отечественного историка Н. И. Павленко, по праву признана классикой биографического жанра. Она написана на строго документальной основе, с привлечением всех доступных источников, и в то же время читается на одном дыхании, подобно добротному историческому роману. Личность Петра I, как, наверное, ни одного другого государственного деятеля в истории России, вызывает и по сей день неутихающие ожесточенные споры: благом или трагедией для России стали его знаменитые преобразования? Автор книги дает свой ответ на этот вопрос, раскрывая перед читателем все стороны многогранной, поистине титанической деятельности царя-реформатора.

Книга Н.И. Павленко, виднейшего отечественного специалиста по Петровской эпохе, повествует главным образом о самом Петре Великом — его личности, деяниях, успехах и неудачах на фоне социально-экономической и общественно-политической жизни того времени. Большое внимание автор уделяет образам соратников и противников первого российского императора, тайнам и загадкам, связанным с политическими заговорами и военными походами, а также вопросу о завещании Петра. — Героическая и переломная эпоха конца XVII — первой четверти XVIII века — важнейший рубеж в истории нашей страны, «когда Россия молодая мужала гением Петра». Преобразования коснулись всех сторон жизни Отечества, шло создание сильной национальной армии, флота, промышленности. Великому Пушкину принадлежит самая точная обобщенная характеристика главного героя этой книги: Петр Великий «один есть целая всемирная история».

«Петр Великий: pro et contra» — книга, с одной стороны, типичная для проекта «Русский Путь», а с другой — издание не вполне обычное для серии: оно совмещает в себе черты антологии, справочника и аналитического исследования. Сочетание разных жанров в одной книге обусловлено простым обстоятельством — масштабом личности этого человека, которого можно смело назвать не просто одним из персонажей русского пути и даже не одним из его строителей и конструкторов, но фигурой, в буквальном смысле демиургического порядка. Не только на Петербурге и петербургской — имперской — эпохе русской истории лежит печать его мысли и воли, но и неоимперская (советская), и наша постимперская культура в значительной степени вдохновлена его творческим импульсом.