В исторических очерках на основании малоизученных и неизученных источников различного происхождения предлагаются решения ряда конкретно-исторических вопросов этногенеза восточного славянства в IV-IX вв. и предистории Древнерусского государства с центром в Киеве. Книга адресована специалистам-историкам и студентам исторических факультетов. «Древняя («докиевская») история славян и русов в ее этногенетическом аспекте заслуживает того, чтобы быть написанной полно и детально. Тема архисложна и не терпит суеты, что доказывают уже предпринятые в прошлом неудачные попытки на ограниченном материале создать всеобъемлющую концепцию славяно-русского этногенеза». Е. В. Кузнецов

Тайна происхождения загадочного племени «Русь» не дает покоя историкам уже на протяжении трех столетий. Кто такие «Русь» и славяне, откуда пошла Русская земля, каковы были его языческие верования, как расселялись славяне по лику земли… Все это можно узнать, изучив редкую и нетрадиционную историческую дисциплину — топономику. Именно это и сделал Владимир Курбатов в своей новой книге «Тайные маршруты славян». Оказалось, что наши предки оставили свои «следы» в виде названий городов и рек в Дании и в Испании, в Сибири и во Франции, в Скандинавии и в Африке. Книга приглашает читателя в увлекательное историческое турне, раскрывает множество исторических секретов и разрушает устоявшиеся стереотипы о прошлом славянских народов.

Откуда есть пошла Русская Земля? Где загадочный исток древней славянской расы? Как глубоко ведут могучие корни русского племени? Почему происхождение славян до сих пор покрыто тайной? И как нам обрести свою сокровенную Прародину? Эта работа перевернет ваши представления о происхождении и расовой истории славянства. Это — долгожданная правда о священной древности русского народа, о героическом пути наших предков от Великой Скифии до Святой Руси.

«Геродотова Скифия» — одна из самых известных книг знаменитого российского историка. В ней анализируются данные греческого географа и историка Геродота (V в. до н.э.) о племенах, живших в Восточной Европе в I тысячелетии до н.э. На основе новейших археологических данных академик Б.А. Рыбаков подтверждает достоверность сообщений Геродота или их пересматривает, устанавливает маршрут путешествия греческого географа, раскрывает содержание греческих легенд, записанных Геродотом, восстанавливает маршрут похода Дария Гистаспа в Скифию. На основе новейших археологических открытий составлена этногеографическая карта Скифии.Значительное место в книге отведено истории славянских племен, которые, по мнению автора, изначально обитали на просторах Восточной Европы от Эльбы до Днепра.

Мария Семёнова — автор знаменитого романа «Волкодав» и множества других исторических и приключенческих книг — увлекательно и доступно рассказывает о древних славянах. Это не научная книга в том понимании, какое обычно содержит в себе любое серьёзное исследование, а живое и очень пристрастное повествование автора, открывшего для себя удивительный мир Древней Руси с его верованиями, обрядами, обычаями, бытом… Читатели совершат интереснейший экскурс в прошлое нашей Родины, узнают о жизни своих далёких предков, о том, кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели постоять за себя и свой род на поле брани. Немало страниц посвящено тому, как и во что одевались славяне, какие украшения носили, каким оружием владели. Без преувеличения книгу Марии Семёновой можно назвать малой энциклопедией древних славян. Издание содержит более 300 иллюстраций, созданных на основе этнографического материала. «Иногда говорят, будто о славянском язычестве почти ничего не известно. На самом деле так считают лишь те, кому лень было прочесть книги ученых — археологов, этнографов, историков религий, специалистов по верованиям древних славян и смежных с ними народов. А ведь эти ученые уже не первое столетие расшифровывают старинные рукописи, истолковывают обряды, объясняют археологические находки. В научных библиотеках можно найти великое множество книг, в которых эти ученые рассказывают о том, что им удалось…

«История войн не знала другого такого танкового сражения, какое развернулось под Курском». Генерал-полковник О. Лосик

«Сейчас это далекая история. Давно, еще в сороковые годы прошлого века, происходили те события, о которых я хочу рассказать. Но прежде, хотя бы коротко, следует ввести современного читателя, особенно молодого, в обстановку тех лет. В результате многолетних дискуссий и теоретических баталий честные и объективные историки мира, тщательно и глубоко изучив историю Второй мировой войны, пришли к логическому выводу, что главную и наиболее тяжелую её долю вынес советский народ и его вооруженное силы. Их выдающиеся успехи на фронтах Великой Отечественной войны решили судьбу не только нашей страны, но и всего человечества на многие десятилетия, Уже в битве под Москвой и Ленинградом осенью и зимой 1941 года был надломлен становой хребет мощной, технически оснащенной, имеющей большой опыт разбоя в европейских походах немецкой армии, в много дневных героических боях за Сталинград советские войска положили начало коренному перелому в войне в пользу всей антигитлеровской коалиции государств, Очередная выдающаяся битва войны произошла на обширных полях Курской дуги летом 1943 года».

«Гигантская по масштабам, яростная по своему характеру, историческая по своим последствиям, Курская битва стала одним из величайших танковых сражений (под Прохоровкой) в мировой истории. Потери были ужасающие — 30 первые десять дней боев они составили около 200 000 человек с советской и около 50 000 — с немецкой стороны. Далеко продвинувшись относительно прежних исторических работ, Дэвид Гланц и Джонатан Хауз предлагают окончательный вердикт о самой, возможно, величайшей из битв. «Курская битва» объединяет энциклопедические знания авторов с рельефным рассказом о военных действиях, чем она отличается от поверхностных «мифов о Курской дуге». Широко используя прежде засекреченные советские материалы, наряду с немецкими, авторы создали оригинальное, но одновременно и критическое произведение. Это крупный вклад в наше понимание одной из наиболее важных операций Второй мировой войны. Книга впервые ведет читателя за передовые линии советских войск и показывает, что было известно Красной армии о наступательных планах Гитлера (операция «Цитадель»), воссоздает картину танковых боев и рукопашных схваток и показывает, как нарастало, словно прилив, это сражение. Живой образ противостояния на всех решающих участках битвы позволяет найти правильное понимание исторического контекста».

«Прошло пять месяцев со дня завершения грандиозной Сталинградской битвы. Ее итоги еще широко обсуждались в различных уголках Земли, как на всю планету раздался гром нового величайшего сражения, развернувшегося на Курской дуге. Несмотря на катастрофические последствия битвы на Волге, провал планов зимней кампании гитлеровские политики и стратеги решили провести в 1943 году на советско-германском фронте большое летнее наступление. С его помощью они надеялись восстановить военный и политический престиж Германии, спасти от развала блок фашистских государств, захватить стратегическую инициативу в свои руки. Курская битва, как биты под Москвой и Сталинградом, делится на два периода: оборонительное сражение и контрнаступление. Началась битва 5 июля закончилась 23 августа 1943 года. Все эти пятьдесят суток шли напряженные, ожесточенные и кровопролитные бои. В сражения были последовательно втянуты с обеих сторон более четырех миллионов человек и огромная мacca боевой техники. Важнейшим итогом Курской битвы является то, что немецко-фашистская армия потерпела такое поражение, от которого она не могла уже оправиться до самого конца войны. После Курска гитлеровское командование вынуждено было окончательно отказаться от наступательной стратегии и перейти к обороне на всем советско-германском фронте. Стратегическая инициатива была прочно закреплен за Советскими Вооруженными Силами».

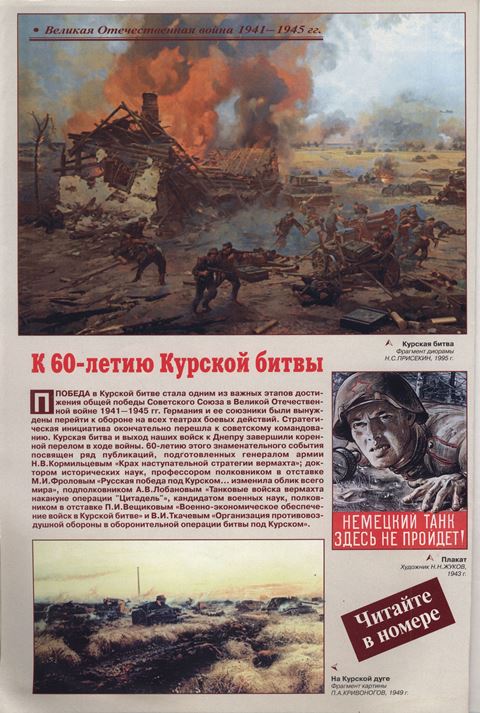

«Победа В Курской битве стала одним из важных этапов достижения общей победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Германия и ее союзники были вынуждены перейти к обороне на всех театрах боевых действий. Стратегическая инициатива окончательно перешла к советскому командованию, Курская битва и выход наших войск к Днепру завершили коренной перелом в ходе войны. 60-летию этого знаменательного события посвящен ряд публикации, подготовленных генералом армии Н.В. Кормильцовым «Крах наступательной стратегии вермахта»; доктором исторических наук, профессором полковником в отставке М.И. Фроловым «Русская победа под Курском… изменила облик всего мира», подполковником А.В. Лобановым «Танковые войска вермахта накануне операции «Цитадель»», кандидатом военных наук, полковником в отставке П.И. Вещиковым «Военно-экономическое обеспечение войск в Курской битве» и В.И. Тканевым «Организация противовоздушной обороны в оборонительной операции биты под Курском».

«В книге рассказывается об одной из величайших битв Великой Отечественной войны, полностью развеявшей надежды гитлеровской Германии на победу. Книга написана с привлечением обширного документального материала, в том числе немецких источников, и воспоминаний участников битвы: из всех трудов о Курской битве она воссоздает ее наиболее полно».

«Многодневные бои под Прохоровкой в массовом сознании по-прежнему ассоциируются в основном только с танковым сражением 12 июля 1943 года, которое за прошедшие десятилетия обросло мифами и легендами, во многом рожденными советским агитпропом. Главным было показать непогрешимость политического и военного руководства страной и Вооруженными силами, превосходство советского Военного искусства и техники над военным искусством и техникой немецко-фашистской армии. В книге путем сопоставления документов советских и немецких военных архивов показан действительный ход боевых действий по дням оборонительной операции, Приведенные факты свидетельствуют, что контрудар 12 июля под Прохоровкой вопреки широко распространенному мнению закончился крупной неудачей, которая осложнила дальнейшие действия войск Воронежского фронта. Раскрываются причины неудачи и больших потерь наших войск, которые значительно превышают официальные данные. Тем не менее войска фронта, успешно завершив оборонительную операцию, создали условия для перехода наших войск в решительное контрнаступление и разгрома белгородско-харьковской группировки противника».

«Огромен вклад нашей области в достижение победы в Курской битве. Беззаветное мужество и стойкость проявили в боях на Курской дуге нижегородские дивизии: 15-я, 89-я, 42-я и 8-й танковый корпус. В ходе наступательных боев части 89-й дивизии, сформированной в первые дни войны в Нижнем Новгороде, первыми ворвались в Белгород. 89-я гвардейская дивизия получила наименование «Белгородская». Десять воинов-нижегородцев за подвиги, совершенные в Курской битве, были удостоены звания Героев Советского Союза (Ф. Г. Анощенков, С. В. Астраханцев, А. А. Власов, А. Н. Голубев, Б. В. Панин, И. И. Петров, М. С. Малов, Н. С. Талалушкин, И. Я. Рязанов, Л. С.Чигин). На Курской дуге совершил свой беспримерный подвиг кстовский комсомолец Николай Талалушкин. Он первым из наших земляков летом 1943 года повторил подвиг Александра Матросова. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В курском небе началась боевая слава одного из выдающихся лётчиков-истребителей, уроженца Городецкого района, впоследствии дважды Героя Советского Союза А. В. Ворожейкина. Бесстрашно воевали в Курской битве лётчики штурмового авиакорпуса, которым командовал наш земляк генерал В.Г. Рязанов, ставший к концу войны дважды Героем Советского Союза.

«В начале июля 1943 года, когда война прошла свой временной экватор, в центре России, на плато Среднерусской возвышенности, одновременно — по обе стороны от Курска — развернулась гигантская битва. В российских военных архивах она представлена как Курская оборонительная операция (5 — 23 июля 1943 года), в документах Федерального архива Германии — как наступательная операция «Цитадель» (5 — 17 июля)».

Курская битва — одна из величайших битв второй мировой войны. О кровопролитных боях, проходивших летом 1943 г. на курской и орловской земле, о непоколебимой стойкости и массовом героизме советских воинов рассказывает в этой документальной книге бывший член Военного совета 1-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенант танковых войск Н.К. Попель. *** «Клянемся тебе, наш великий народ, что будем драться до последнего дыхания, пока сердце бьется в груди, а глаза видят землю.Клянемся тебе, наша Родина, что мы отомстим кровавым фашистским извергам за страдания советских людей, за сожженные города и села, за поруганный Киев, за разрушенный Новгород, за истерзанный Сталинград, за зверства, совершенные гитлеровскими палачами в Волоколамске, Харькове, Ростове…»

«Курская битва, продолжавшаяся 50 дней — с 5 июля по 23 августа 1943 года — и окончившаяся полным крахом немецко-фашистского наступательного плана, зашифрованного многозначительным словом «Цитадель», принадлежит к числу самых крупных военных столкновений в истории человечества. Это была боевая схватка, потребовавшая от ее участников огромного напряжения всех их материальных и духовных сил, предельной выдержки, стойкости, упорства. Это было поистине великое единоборство двух гигантов, столкновение двух миров…» *** ««Окружить» и «уничтожить»! — этого хотел Гитлер, об этом мечтал немецкий генералитет, другого исхода они не допускали. Ближайшее окружение Гитлера, его фельдмаршалы и генералы немало потрудились над тем, чтобы подтолкнуть «своего фюрера» на новую попытку поискать военного счастья на Востоке, заверяя его в успехе предстоявшего наступления. Им вторил Геббельс, заявивший в выступлении по радио 5 июля: «Немецкий народ может быть совершенно спокоен…» Так ли? Как хорошо было сказано однажды: «Гладко на бумаге, да забыли про овраги». А оврагов—в буквальном и переносном смысле — на Курской дуге фашистов ожидало немало».

«Борьба за господство в воздухе, начавшаяся при подготовке к оборонительному периоду Курской битвы, приобрела ожесточенный характер с началом наступления фашистских войск. Несмотря на заранее разработанные нашим командованием планы по использованию авиации, их практическая реализация имела некоторые издержки, связанные в основном с трудностью определения направления главного удара противника. Особенность этого периода Курской битвы для советских ВВС выражалась в том, что борьба за господство в воздухе велась преимущественно в интересах сухопутных войск и согласовывалась с ними по месту, времени и задачам».

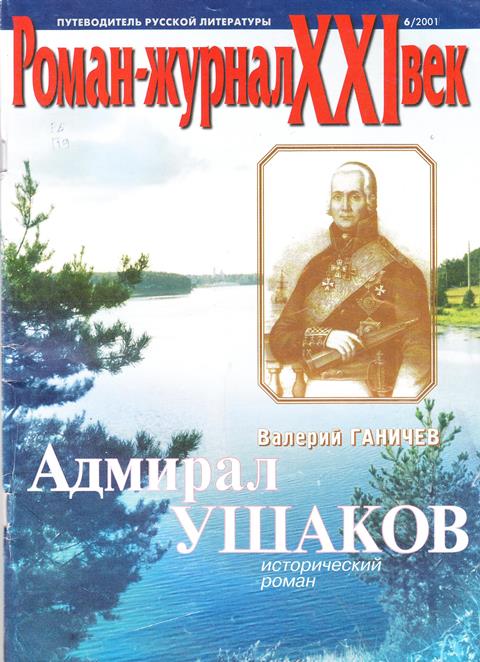

24 февраля исполняется 275 лет со дня рождения прославленного адмирала русского флота Фёдора Фёдоровича Ушакова. Свою службу он начал в 1766 г., в возрасте 21 года и отдал ратному делу 41 год жизни. Имел множество наград. Ф.Ф. Ушаков был блестящим тактиком и за всю свою военную карьеру не проиграл ни одного сражения. После ухода на пенсию он поселился вблизи Рождество-Богородичного Санакса́рского монастыря и последние 7 лет своей жизни часто посещал и поддерживал обитель. Умер адмирал 14 октября 1817 г. В 2001 г. Ушаков был канонизирован Русской православной церковью, и это первый случай канонизации флотоводца.

УШАКОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 1761 г., февраля 15. Поступил в Морской корпус кадетом. 1763 г., февраля 12. Произведен в гардемарины. 1763—1768 гг. Ежегодно плавал в Балтийском море и на пинке «Наргин» перешел из Кронштадта в Архангельск и обратно. 1766 г., мая 1. Произведен в мичманы. 1768 г. Командирован в Донскую флотилию.

«Бог всегда воздает по справедливости людям наполненным Верой и Праведностью, совершающим Милосердие и Благотворительность, служащим Отечеству и ближним честно и неподкупно. Народы уважают людей, показывающих образцы исполнения долга, людей добросовестно исполняющих свое дело, уверенных в своем призвании, людей занимающих свое место с достоинством, людей правдивых, неспособных блюдолизничать и лукавить, людей, которые не ленятся работать, не боятся энергично сказать “нет”, не стыдятся сказать “не могу”, людей вдохновенных, способных творчески мыслить, людей, которые беззаветно служат Богу, народу и Отечеству, людей, которых любят люди. Таким был Ушаков…»